中野メリヤス創業ストーリー【1】はじまりの物語

秋の気配を感じる、今日この頃。

朝晩は気温が下がりようやく過ごしやすくなってきました。

秋を先取りした装いにシフトされている方もちらほら。

ふわふわで暖かみを感じるクラフトファー(フェイクファー、エコファー)を身につければ、たちまち秋モードになりますよ。

そんなこと言いながら日中は暑いので、私はまだまだ半袖ですが…。

今回から少し連載で「中野メリヤス工業の創業」やこれまでの歩みについてお話したいと思います。

こんな時代だからこそ、というと大げさですが単純に歴史を知ってもらいたい。そして残したい。

そう思い立って筆を進めています。

創業前のお話からなので、なんと戦前。

はじまりは現社長である中野喜美の父、中野源一。戦後の高野口を加工で支えた最長老と呼ばれ社会奉仕を念頭に人生を謳歌しました。

長くなりますが読書の秋ということでお楽しみいただけると嬉しい限りです。

創業ストーリー。はじまりの物語

そもそものはじまりは中野メリヤス工業の創業前、原点となったのは現社長の中野喜美の父、源一。

大正初期にかつらぎ町に生まれ、戦前はメリヤス業を営んでいましたが戦争に召集され約6年後無事に帰還。

当時は生きていくだけでも大変な時代でした。

そんな時でも下を向いて生きるのではなく前向きに「できること」をする姿勢は変わらず、源一は繊維の加工技術に着目し、高野口町の加工場で最も歴史のある「玉井工業」で加工の技術を学び独立しました。

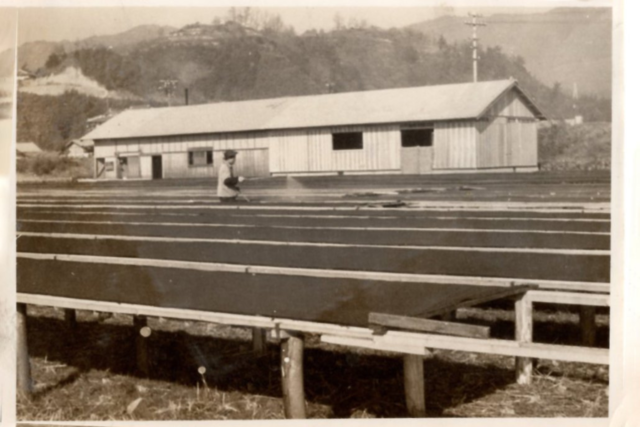

「丸一特殊加工」事業内容は主に繊維加工でテンターを中心とした加工業です。

努力家だった源一はもちろんのこと家族総出で徹夜で働く日々が続きましたが、戦後の日本ではすぐに軌道には乗ることができず生活もままらない状態でとても苦しみました。

もちろん苦しさのなかには現代では感じることのできないような家族や地域の強い繋がりがあったり、楽しい思い出が山ほどあって今では良い想い出となっています。

昔の加工場(テンター)は木の枠に釘の先を出して止め作業中に釘の先で怪我をしてしまうこともしばしば。

当時は人絹(人造絹糸、いわゆるレーヨン)が多く、仕事を手伝いながら長時間になるとまだ幼かった社長はそのまま反物を敷いて寝てしまって、気がつくと人絹のホコリで目の前が真っ暗になってしまって驚いたというエピソードもあります。

アクリル繊維の登場

昭和30年代(1955年頃〜)に入り日本は高度経済成長時代へ移り変わる。

電気機械業、化学工業、自動車産業などのメーカーが海外から革新的な技術を採り入れ新しい設備技術革新がはじまり新しい時代の波は日本全国へと広がっていきました。

そして…ついに転機が訪れたのです。

高野口にアクリル繊維が登場しパイル織屋や玩具関係の織り屋から受注が相次ぎ、売上も安定したおかげで従業員の数は当時の加工施設ではトップクラスの50名余りにまで成長しました。

産地全体としてみても輸出シール織物の戦後最高の生産額は昭和31年で、その額16億9千万!

源一からの教えと母のやさしさ

人情にあつく真面目に努力をしてきた源一は「社会に対する奉仕する精神を大切にしなさい。」と語ってくれていました。まだ幼かった社長でしたが父の背中を見て意味は深く理解せずとも、心にその想いは根ざしました。

高野口一帯が一望できる高台にある高野口公園の一角に八幡神社があるのですが、源一が寄付した大きな鳥居には今も名前が刻まれています。他にも高野口に救急車を2台寄付や納税表彰を受けたり、地元へと貢献し経営者の鏡として親しまれていました。

自由奔放で高野口パイルの前線を走ってきた源一を支えて奔走していた母の姿がありました。

手を傷だらけにしながら家業と育児で苦労をし、それでも笑顔でひたむきに取り組んでいました。

源一は産地を支え社会奉仕をモットーにしていたが「丸一特殊加工」があれだけ大きな加工場として栄えたのは実は母がいたからこそ。早くに亡くなった母の苦労を考えると、そこだけは反面教師にし自分が結婚し家族ができたらなるべく苦労をさせず、共に過ごす時間を大切にしたいと考えるようになったと社長は語ってくれました。

突然の廃業とその後

パイル産業の最盛期を駆け抜けましたが、産業の先行きにかげりを見てササっと廃業。

これには業界も驚いたそうですが、その後も源一は健康にも恵まれて96歳まで社会奉仕への心を持ちつつ悠々自適に暮らしたのでした。

そして青年へと成長した現社長、中野喜美に時代は移ります。

そう、源一というひとつの時代が終わる頃、一度和歌山から飛び出した青年時代。

一体この先どうなって中野メリヤス工業がうまれたのか、まだ誰も知る由も無い。

つづく。

次回のトピックスも中野メリヤス工業の創業ストーリーについて引き続き読んでいただけると嬉しいです。